親子で楽しむ科学の本

『ぼくのぱん わたしのぱん』

『ぼくのぱん わたしのぱん』

神沢利子:ぶん 林 明子:え

福音館書店

1978年1月 かがくのとも

1981年 かがくのとも傑作集

¥900+税

パン好きな食いしん坊母の影響で、"みっつん"もパンが大好きです。離乳食も後期に入り、パンを使ったメニューも少しずつバリエーションが出てきました。

市販のパンはよく気を付けていないと、はちみつが入っていることがあったりするので、自分で美味しく焼けたらいいな・・・と思うようになりました。

そこで先日、パン作りが上手な友人に作り方を伝授してもらってきました。

ときどき、手作りパンが食卓にのぼったら・・・と、もくろんでいます。

そんなこともあって、パンの絵本を何冊か図書館で借りてきました。

これは私の癖なのですが、あるテーマの本をまとめて借りるようにしています。

何冊かまとめて読むことで、そのテーマをいろいろな角度から見渡すことができ、おぼろげながら全体像のようなものがつかめるし、短期間に繰り返し1つのテーマの話を読むことで、記憶にも残りやすいように思うからです。

この絵本はその中の1冊。

3人兄弟が自分たちでパン作りにチャレンジするようすが丁寧に描かれています。

分量が書かれていないのだけが残念!

書いてあったら、ぜったいに真似するのになぁ、とそこだけがもどかしいのですけれど、そこは他のレシピで補えばいいかな、と思うことにしました。

時間経過がさりげなく時計のイラストで示されているのが素敵です。

よく見ると10時ころに作り始めたパンが15時頃に完成しています。

"みっつん"がもう少し大きくなったら、この絵本を読んでから一緒にパン作りをしてみたいです。

『分水嶺さがし』

『分水嶺さがし』

野坂勇作

福音館書店

たくさんのふしぎ 2016年8月号

※月刊誌のバックナンバーなので、図書館などで、ぜひ

山に降った雨は、斜面のこちらの川に流れ込んだり、あちらの川に流れ込んだりします。

どちらの川に流れ込むかの境目が「分水嶺」です。

分水嶺にハマッた作者が、お水を入れたペットボトルを持って、分水嶺探しを始めます。

あっちでチョロチョロ、こっちでチョロチョロ・・・。

たくさんのふしぎは、小学生くらいのお子さん向きの内容が濃いシリーズなので、もちろん"みっつん"の読み聞かせには、まだまだ向きません。

でも、大人が読んでも充分面白いんです、この本。

分水嶺のおもしろさのエッセンスだけでも伝わったらいいなぁと思い、「あめふりくまのこ」の替え歌をして"みっつん"と楽しんでいます。

おやまに あめが ふりました あとから あとから ふってきて チョロチョロ おがわが できました

※ここまでが、鶴見正夫さんによる、もとの歌詞です

おやまの あっちに ふったあめは だんだん じめんに しみこんで あっちの おがわに ながれこむ

おやまの こっちに ふったあめは だんだん じめんに しみこんで こっちの おがわに ながれこむ

おやまの たかい ところには あっちと こっちの さかいめが。 そうです そこが ぶんすいれい

梅雨時に、この替え歌を歌いすぎて、オリジナルの歌詞がスッと出てこなくなってしまいました。

『ちいさいタネ』

エリック=カール:さく ゆあさ ふみえ:やく

偕成社

1990年

¥1,400+税

すっかり秋めいてきました。

特に日の暮れ方に「秋の日は釣瓶落とし」という言葉がよぎるようになってきました。

そこで、「秋です。」から始まるこの絵本を手に取りました。

強い風にのって飛び散った花の"タネ"が旅をしていきます。

芽生えるのには適さないところに落ちてしまったり、動物に食べられてしまったり・・・せっかく芽生えても日当たりが悪くて育つことができなかったり、人間に摘み取られてしまったり・・・植物の世界って厳しいんだなぁと実感します。

以前、『名探偵コナン理科ファイル 植物の秘密』のコラムを執筆するために植物について学んでいた時期がありました。その時、ガリレオ工房メンバーで植物について詳しい先生に教えていただいた本は、とても面白く、生き残りをかけた植物たちのあの手この手の攻防戦が刺激的でした。

『植物は考える-彼らの知られざる驚異の能力に迫る』

大場秀章

KAWADE夢新書

1997年

※残念ながら品切れ中のようです。図書館にあれば、ぜひ。

『ふしぎの植物学-身近な緑の知恵と仕事』

田中 修

中公新書

2003年

エリック=カールさんの大胆な色使いの絵は子どもたちに大人気ですが、"みっつん"もご多分に漏れず、ハートをつかまれたようです。

特に、太陽とドーンと咲き誇るお花が描かれたページには歓声を上げておりました。

0歳児には少し長い物語なので、読み聞かせをするときには数ページずつ読んだり、パラパラと絵だけを楽しんだりもしています。

『いろいろへんないろのはじまり』

アーノルド・ローベル:作 まきた まつこ:やく

冨山房

1975年

¥1,400+税

色のない「はいいろのとき」を生きていた魔法使いが、青や黄・赤といった色を生み出しますが、色の使い方に慣れていない人々は色を使いこなせず、トラブルばかり。

なんとかせねば、と試行錯誤をつづけた魔法使いは、青・黄・赤を混ぜると紫や緑、橙色、茶色といったさまざまな色がつくれることを遂に発見します。

ほっこりする物語を読みすすめるうちに、絵の具の三原色(色の三原色)について知らず知らずのうちに考えることができる素敵な1冊です。

この絵本は、小学校3年生の姪っ子のお気に入りです。

まだ幼稚園生だったころに、読み聞かせをしてあげたところ、とってもお気に召したようでした。我が家に遊びに来るたびに、この絵本を読み聞かせしてほしいとせがまれるので「そんなにお気に入りならば」とプレゼントしました。

包み紙を開けた彼女の輝くような笑顔と、絵本を大事そうにギューッとしてくれた姿が忘れられません。

小学生になった今でもお気に入りなんだそうです。

「お豆のマラカス」その後

「お豆のマラカス」第二弾です。

飲むヨーグルトの小さなペットボトルが空いたので、念願の花豆を入れてみました。

・・・入りました!

「小豆+えんどう豆」のカラカラとかたくて高めの音とも、「虎豆+うずら豆」のコロコロとこもった低めの音とも違う、カチャカチャとやわらかくて、意外と高めの音がします。

花豆の模様も楽しめていい感じ♪と思ったのですが、"みっつん"のお気に入りは「小豆+えんどう豆」みたいです。

2016年は、国際マメ年でした。

マメの重要性を再認識し、マメの消費がこれ以上減らないようにしましょう、という記念の年だったんです。

そんなわけで、2年前はマメにちなんだ実験教室をあちらこちらでやっていました。そのときに、「マメの標本」をつくるために調達した色々な種類のマメが残っておりまして・・・こんな形で日の目を浴びるときがきて嬉しいです。

『しずく』

『しずく』

越智典子:ぶん 野口満一月:え

福音館書店

ちいさなかがくのとも 2017年6月号

¥389+税

『みずたまレンズ』と同じように、雨上がりにあちこちで水滴をみつけています。

『みずたまレンズ』は写真絵本でしたが、この本はやさしいイラストで表現されていて、水滴のことを「しずく」と呼んでいます。

『ちいさなかがくのとも』のシリーズなので、言葉づかいもやさしく、読み聞かせをしていて耳に心地よいです。

でも、ちいさなひと向けだからと侮ることなかれ。

このシリーズのもう1つ素敵なところは、"おりこみふろく"というボーナス冊子が付いているところです。

「おおきなひとのための『しずく』」と題して植物学者の多田多恵子さんが、とても分かりやすく、植物の葉が水をはじくのは何のためか?といったことを解説してくださっていて、大人の読み物としても魅力的です。

この冊子の中で、もっと知りたい人のために本が紹介されていました。

1冊は『みずたまレンズ』。

もう1冊は『ヤモリの指 生きもののスゴい能力から生まれたテクノロジー』という本でした。

読んでみなくては!

『どうぶつ(1)(赤ちゃんのための絵本)』

いもとようこ

講談社

1992年

¥480+税

こどものころから、いもとようこさんの絵が大好きです。

"みっつん"と最初に読んだ絵本数冊のうち1冊がこの本でした。

寝る前の読み聞かせなど、今でもしょっちゅう手に取っています。

この本もボードブック(分厚いページの本)なので、"みっつん"に「自由にさわっていいよ」と手渡せるのも嬉しいです。

かわいい動物たちのイラストと、その動物の名前しか書かれていませんが、鳴きまねをしてみたり、「ウサギが2羽いるね」などと数えながら読み進めたり、「白いニワトリと黄色いヒヨコがいるね」といった具合に色について触れながら読んだり、とあれこれ楽しんでいます。

"みっつん"は牛の鳴きまねがお気に入りのようです。

もう何度か書いていますが"みっつん"が生まれて、多摩動物公園の年間パスポートを購入しました。⇒前の記事:(1)、(2)、(3)

多摩動物公園にはモウコノウマ(「蒙古の馬」ではなくて「蒙古野馬」なんだそうです、つい最近まで知りませんでした!)がいるってご存知でしょうか。

モンゴルでは「タヒ」と呼んでいました。

モンゴルで教えていただいた話では、野生のタヒは一度絶滅してしまったのだそうです。でも、野生のタヒを復活させようというプロジェクトが起こり、世界の動物園からいくつかの群れがモンゴルに戻され(連れていかれ?)今では多くの群れが駆け回るようになっています。

。

数年前、私たちがモンゴルのホスタイ国立公園を訪れた際には、運よく間近でタヒの群れに出会うことができました。

動物と人間の関わりについてとても考えさせられた旅でした。多摩動物公園を訪れてモウコノウマを見るたびにその時の思いがよみがえり、身の引き締まる思いがします。

いつか、"みっつん"と一緒にモンゴルで野生に帰ったタヒに会えたらいいなぁ、と思っています。

『やさい いろいろ かくれんぼ(これなあに?かたぬきえほん)』

『やさい いろいろ かくれんぼ(これなあに?かたぬきえほん)』

いしかわこうじ

ポプラ社

2011年

¥880+税

『くだもの いろいろ かくれんぼ』と同じシリーズのお野菜バージョンです。動物や乗り物、おもちゃなどいろいろあるのですが・・・食いしん坊は、ついつい食べ物を買ってしまいます。

ボードブック(ページが分厚い本)ですので、0歳児の"みっつん"に「好きに触っていいよー」と穏やかな気持ちで手渡せるところも嬉しいポイントです。

この絵本を読み聞かせするとき、「にょきっ」、「ごろん」といった効果音を強調して読むと"みっつん"はケタケタ笑ってくれます。

特にお気に入りなのが、キュウリの「ひょろ~り」。

私の読み方のせいだとは思いますが、毎回笑ってくれるので、読んでいる私もほっこりします。

私のお気に入りは、キュウリの型抜きページのクオリティが高いところです。表面のザラザラした感じがとても見事に表現されています。

最近は多くのお野菜や果物を通年で入手できるようになりました。

もちろん旬のモノのおいしさは格別ですが、一方で必要とする人のために通年で提供できるようにと努力してくださっている方々がいるおかげで、ふと思い立ったときに、手軽にいろいろなお野菜や果物が食べられるということにも感謝したいな、と思います。

『サファリ ~動く写真で見る野生動物の世界~』

ぶん:キャロル・カウフマン さく:ダン・ケイネン やく:きた なおこ

大日本絵画

2013年

¥3,200+税

買っちゃいました。

ず~っと気になっていたんです、この本。

"みっつん"を出しに・・・そして本屋さんがポイントアップな時期を狙って・・・。

執筆や監修などでちょっぴりですが出版に関わっている身として、絶版じゃない本はできるだけ書店で買いたいと思っているのですが、でもでもポイントには釣られてしまう、悲しいさがです。

閑話休題。

とにかくすごいんです、この本は。

一見、1枚の写真のような画像が、ページをめくっていくと動画のように滑らかに動き出すんです!

絵が動いて見えるポストカードなどをご覧になったことがあるでしょうか?

こうしたカードには、"レンチキュラー"という技術が使われています。

AとBの2枚の絵があったら、それぞれを細長くカットして交互に並べます。特殊な形の細いレンズをその上に並べることで、ある方向から見るとAの絵だけが見え、別の方向から見るとBの絵だけが見えるようにしてあるので、カードを動かすとAとBの絵が交互に入れ替わって見える・・・というような仕組みです。

この本は、"レンチキュラー"をさらに発展させた"Photicular(フォティキュラ―)"という技術が使われていて、たくさんの画像が1枚に収められているので、動画のように滑らかに動いて見えるんです。

それはもう見事にチーターが走っています!

早速、"みっつん"にも見せました。

ものすごく喰いつきました。

目を輝かせて、自分で表紙を何度もめくっては閉じ、閉じてはめくり、「ホホ~ゥ♪」と歓声を上げながらチーターを走らせ、モグモグしているゴリラをバシバシ叩き・・・それはそれは堪能しておりました。

0歳児でも十分に楽しめる絵本のようです。

やはり、「動く」というのは魅力的なのですね。

この本は、しかけの見事さが目立っていますが、読み物としてもとても面白い本です。

臨場感たっぷりのサファリ旅行のお話にはグイグイ引き込まれます。

「野生動物が動くすがたを目の前で見ることほど、ぜいたくな経験はありません。」

という一文が印象的です。

"みっつん"の成長に合わせて、少しずつ読み聞かせもしていきたいです。

『いとでんわ』より ぶーぶーコップ

『いとでんわ』

小林実:ぶん 荒木桜子:え

福音館書店

1969年10月 かがくのとも 2007年 かがくのとも特製版

¥838+税

※残念ながら「品切れ中」のようです。図書館にあったら、ぜひ!

お豆のマラカスや紙鉄砲など、音の出るオモチャが好きな"みっつん"に、ぶーぶーコップはどうかしら?と思い、作ってみました。

『いとでんわ』のp.12-15で紹介されている遊びです。

「かみこっぷで いろいろな じっけんが できる。

まず、かみこっぷに いとを つけよう。」

※こんな感じです。紙コップの底につまようじで穴をあけてタコ糸を通し、糸の端をつまようじを短く切ったものに結びつけました。(余談ですが、我が家には実験用に、いろいろな太さのタコ糸があるのですが・・・今年の5月に"みっつん"の初節句でチマキを作った時、初めてお料理に使った気がします。紙コップや割りばしなどが本来の目的を見失って実験用にストックされているのって「ガリレオ工房あるある」な気がします。)

「1のじっけん

はんかちを ぬらして

いとを はさんで

きゅっ きゅっと こすってごらん。

あっ、すごい おとだなぁ。

どうぶつの なきごえみたいだ。」

※子育て生活の必需品:おしりふきを使いました。

大きな音がするので、最初はゆっくりめにこすって、そっと音を出してみました。

結果は・・・大好評♪ お座りしたままピョコピョコ体を縦に揺らして大はしゃぎ。

お気に召して何よりです。

勢いよくこすって大きな音も出してみました。音が鳴る瞬間はビックリするようで、パチッとまばたきをしますが、緊張からの緩和とでもいうのでしょうか、思わず笑っちゃうみたいです。

この本では、ほかにも手軽にできる音の実験がたくさん紹介されています。

欲張らずに、じっくり1つずつ親子で楽しんでいきたいです。

『小学館の図鑑NEO 本物の大きさ絵本 原寸大どうぶつ館』

『小学館の図鑑NEO 本物の大きさ絵本 原寸大どうぶつ館』

成島悦雄:監修 前川貴行:写真

小学館

2008年

¥1,500+税

以前にも書きましたが、"みっつん"が生まれて、人生で初めて動物園の年間パスポートを購入いたしました。しかも2園も。

そんなわけで、ちょくちょく動物園へ出かけています。

でも、相手は生き物なので、必ずしもベストポジションにいてくれるとも限らず、必ずしも活発に動き回ってくれているとも限りません。

そうなんです、"みっつん"の目線にいてくれるとも限らないし、動いてくれないと周りの景色に同化してしまい、おそらく"みっつん"には存在すら認識されない・・・なんてことがしょっちゅうです。

目の前で巨大なサイがプールの水をバッシャンバッシャンしてくれれば、さすがに"みっつん"も見えてるね、とわかるのですが、遠くの動物さんたちはどの程度認識されているのだろう?と疑問に思う今日この頃です。

たとえばコアラが木の上でジッとしている時。

私はコアラの何たるかを知っていますから、木の枝に挟まった「灰色の塊」がコアラだと分かります。これまでに見たコアラの可愛い顔などを想起して、「灰色の塊」のことを愛おしくさえ思えます。

が、人生初コアラが「灰色の塊」状態だった"みっつん"には、どう見えていたのやら・・・?

(ちなみに、人生2度目のコアラはアクティブに動いてくれていたので、キャーキャー楽しそうに見ていました。)

そんなことを考えていて、ふと、この本が自宅にあったことを思い出し、引っ張り出してみました。

動物たちのベストショットを実物大で見ることができます。

この本を眺めて、また動物園に行ってみて、"みっつん"の反応をじっくり観察してこようと思います。

こうした本やテレビの映像、実物といったさまざまな体験が少しずつ積み重なって、認識できるようになるのでしょうね。

今、私がいろいろなものを認識できるのは、両親をはじめ、多くの人たちがたくさんの体験のチャンスをくれたおかげなのだろうな、と改めて感謝です。

みずたまレンズを探しに

台風が通り過ぎました。

我が家は川の近くなので、夜中の授乳のたびに川の水位情報をチェックしてしまいました。

各地にいろいろな爪痕が残っているようですが、一日も早く日常の生活が戻りますように。

9/25にご紹介した『みずたまレンズ』、近くの畑のサトイモの葉っぱの上でみつけました。

残念ながら、クモの巣はみつけられず、また今度のお楽しみです。

『しろいかみのサーカス』

『しろいかみのサーカス』

たにうち つねお:さく いちかわ かつひろ:しゃしん

福音館書店

2009年

¥800+税

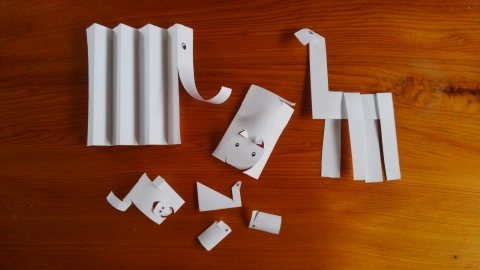

3日続けて、たにうち つねおさんによる、白い紙とたわむれる本です。

最後の紹介になりましたが、この本に最初に出会いました。

"みっつん"が生まれる前に、保育園や幼稚園での理科読をしていた頃にこの本を知りました。

一昨日の『しろいかみ』よりも盛りだくさんで、昨日の『1まいの かみの どうぶつたち』ほど真似をするのが難しくない、といった感じです。

私のお気に入りは、丸めた紙の上に石がのっているページ。

保育園や幼稚園でもこどもたちから歓声があがるページです。

滝川先生が監修しているNGKサイエンスサイトの実験「痛くない針 弱くない紙」に通ずるところがあります。

"みっつん"は、まだまだ「紙はビリビリ破いてなんぼでしょ?」な段階にいるので、焦らずじっくりのんびりと、ステップアップしていきます。

ちなみに、昨日、せっかく作ってみた動物たちの写真を載せそびれてしまったので、追加してみました。⇒こちらです。

『1まいの かみの どうぶつたち』

『1まいの かみの どうぶつたち』

谷内庸生:さく 西山悦子:撮影

福音館書店

2016年2月 かがくのとも

昨日の『しろいかみ』と同じ作者さんの絵本です。

1枚の大きな紙から、たくさんのどうぶつたちが次々に生まれていきます。

まず紙を半分に切り、1匹目の動物に変身。

残った紙をさらに半分に切り、2匹目が登場。

そのまた残った紙の半分が、3匹目に・・・とだんだん小さな動物になっていきます。

生まれてくる可愛い動物たちに着目して楽しむこともできるし、「半分にする」ということに着目しても楽しそうです。

紙をビリビリにすることがブームになりつつある"みっつん"には、白い紙から生まれた動物たちはビリビリにするターゲットになってしまいましたが・・・紙とハサミがあれば手軽に真似できるので、もう少し大きくなったら、再挑戦してみます。

それにしても、谷内庸生さんはスゴいです。

白い紙1枚で、こんなに楽しい世界を生み出せるなんて!

『しろいかみ』(こどものとも012シリーズ)

『しろいかみ』(こどものとも012シリーズ)

谷内つねお:さく 西山悦子:撮影

福音館書店

2018年2月

¥389+税

白い紙を「くるくる」丸めたり、「ぎこぎこ」折ったり・・・1枚の白い紙がいろいろな形に姿を変える様子が、シンプルな写真によって表現されています。

今のところ"みっつん"は、「ぐじゅぐじゅ」丸めるのと、「びり」っと破くことができます。あとは、この絵本には登場しませんが「ガサガサ」と振り回すのもお手のものです。

白い紙はもったいなくて渡せず、もっぱら用の済んだチラシで遊んでもらっていますが・・・。

見るの専門ですが、紙鉄砲も相変わらずお気に入りです。

母になり、日本文化を改めて学び直して、少しずつでも生活に取り入れられるものがあったらチャレンジしたいな、と思うようになりました。最近気になっているのは、「折形(おりかた)」という文化です。こんな本を読んでみたりしています。

『折形 基本の包みと暮らしの贈りもの』

内野敏子

文化出版局

2017年

¥1,500+税

ちょっとしたものを手渡すときなどに、ササッと折れるようになりたいものです。

谷内つねおさんによる、白い紙と遊ぶ本はほかにもあるので、日を改めてご紹介したいと思います。

かがみを探そう! ~街中編~

"みっつん"と電車に乗ってお出かけをしました。

電車がトンネルに入ったら、突然目を輝かせて「あ~!」と上機嫌になった"みっつん"。

ん?と思って視線を追うと、窓ガラスが鏡のようになっていて、私たちが映っていました。

それでふと思い出して、街中で「かがみ」を探してきました。

-電車の窓(トンネルの中)

-エレベーター奥の壁面の鏡

-エスカレーター横の壁面の鏡

-お手洗いの鏡

-歯医者さんの壁一面の鏡

↑"みっつん"による「かがみ認定」。

-カーブミラー

-自動車のサイドミラー

-バスの車内(運転席周辺)にたくさんあるミラー

-歯医者さんが口の中を見るのに使っていた鏡

↑"みっつん"には気づかれず。

先日、自宅でかがみを探したときのまとめは

「平面で、ある程度のサイズ(直径10㎝くらい?)があり、銀色でピカピカしているもの」

だったのですが、今回の街中編の結果を踏まえて追加・修正すると、

「平面で、自分が映っていることに気づける程度のサイズ(直径10㎝くらい?)があり、目線にあるもの」

ということになりそうです。

以前、滝川先生が親子向けの講座で、「親子で科学に親しむには、1日1テーマを決めてお散歩するだけでもいいんですよ。」とお話になっていたことを思い出しました。

先生がその時提案していらしたのは、たとえば「できるだけ小さい花を探そう」とか「え~!?こんなところから生えているなんて!?という植物を探そう」といったテーマでした。

次のお出かけは、何をテーマにしようかな?

『ぽつぽつぽつ だいじょうぶ?』

『ぽつぽつぽつ だいじょうぶ?』

しもかわら ゆみ

講談社

2017年

¥1,300+税

ねずみさん、うさぎさん、たぬきさんときつねさん・・・それぞれがぴったりの傘をみつけます。

動物が本当にかわいく描かれていて、絵を眺めているだけでほっこりします。

「ぽつぽつぽつ」と降る雨、「ぱらぱらぱら」と降る雨、「さらさらさら」と降る雨・・・一言で「雨」と言ってもいろいろな降り方が登場します。

雨の日が続くとお出かけもしづらくて、つい憂鬱になりがちですが、この絵本のおかげで「今日の雨は、どんな降り方をしているかしら?」と親子で雨の音に耳をすませるという楽しみができました。

『みずたまレンズ』

『みずたまレンズ』

今森光彦

福音館書店

2000年6月 かがくのとも

2008年 かがくのとも傑作集

838円+税

雨が続きますね。

そんなこともあり、雨絡みの絵本をたくさん読んでいます。

その中でも"みっつん"のくいつきが、とても良かったのがこの写真絵本です。

どのページにも、「お見事!」と言いたくなるような水玉の写真が載っていますが、特に2見開きめの、ページいっぱいのクモの巣にびっしり水玉がついた写真に「うひゃー♪」とノリノリになっておりました。何かが琴線に触れたようです。今度、雨上がりに本物のクモの巣についた水玉、見せてあげたいなぁ。

ご近所の畑には今、サトイモがたくさん植わっているので、葉っぱの上の水玉も雨上がりのお散歩で見られそうです。

せっかくなので、"みっつん"がお昼寝している隙に、水玉レンズで遊んでみました。

【用意したもの】

透明なプラスチックスプーン / 水

【やり方】

1.スプーンの上に水をぽちっと垂らして水玉をつくります。

2.拡大して見たいものの上にスプーンをのせて、見てみましょう!

※「24」という数字が拡大されています。

たかが水玉、されど水玉。ちゃーんと大きく見えるんです。

水玉のサイズを変えると、レンズの曲率が変わるので、拡大率も変化します。

水玉が小さいほど、大きく見えます。

お洋服の布地とか、印刷物のインクとか、いろいろなものを拡大して楽しめます。

『おつきさまこんばんは』

『おつきさまこんばんは』

林 明子

福音館書店

1986年

¥800+税

中秋の名月、今年は見られませんでした。残念!

そんなわけで、せめて絵本でお月さまに会うことにしました。

夜になり、屋根の上に顔を出した"おつきさま"を"くもさん"が隠してしまいます。

月が見えなくなっても、存在が無くなってしまったわけではなく雲の向こう側にある、言い換えれば、<月→雲→観測している自分>という位置関係を捉えることって結構小さい頃からできるんだなぁ、と感心しながら読みました。

「見えないけど、ある!」という確信は、7ヶ月くらいには持てていたように思います。"みっつん"のお気に入りのオモチャを枕の下などに隠しても、枕をどけて見つけ出していました。今では、目の前で隠さなくても、「どうせこの下にあるんでしょ?」と言わんばかりに発掘していらっしゃいます。

絵本で読んだことと日常の生活の体験とが絡まり合って、少しずつ経験が言語化されて蓄積されていくのでしょうね。ゆっくりじっくり蓄積していってもらいたいな、と思います。

お月見は、10月21日の「十三夜」に期待することにします。

ちなみに、この絵本の"おつきさま"、"みっつん"に似ているんですよね・・・。

『こぶた かげこぶた』

『こぶた かげこぶた』

小野かおる

福音館書店

2002年

※残念ながら品切れ中なので、図書館でどうぞ!

久しぶりに、一日中、お日さまがさんさんと心地よい秋晴れの一日でした。雲も高くて「天高く馬肥ゆる秋」といった感じでした。

今日は午後、科学の祭典東京大会in小金井に顔を出して参りました。滝川先生をはじめ、ガリレオ工房メンバーもたくさん出展していました。

こういったイベントは、これまで出展サイドとして関わってきましたが、"みっつん"と参加者になれる日も近そうです。わくわく。

夕方帰宅して読んだのが『こぶた かげこぶた』です。

お散歩している"こぶた"のあとをずっとついてくる"かげこぶた"は、夕方になると長~く伸びて背高のっぽになります。

光源の太陽の位置が低くなると、影が長くなる。

子どものころ、「影踏み」という遊びをしていて、昼間は影がなかなか捕まらないのに、夕方になると楽勝!と遊びを通して影の伸び縮みを実感したことを思い出しました。

数年前、ガリレオ工房の仲間と一緒にモンゴルを訪れたのですが、見渡す限り地平線という草原で迎えた日の出は圧巻でした。

日本で暮らしていると、山やビルの上から太陽が顔を出す所が多いと思うのですが、モンゴルの草原では地平線から日が昇るんです。だから、朝の影は、信じられないくらい長い!!

ちなみに、この写真は『大科学実験ノート』の中でも紹介しました。

いつか"みっつん"も一緒にモンゴルまた行きたいです。

食いしん坊母は、メニューだけモンゴル語が読めるようになりました。